「中国語の独学を始めたけど、発音が難しすぎて心が折れそう…」「単語を覚えても、全然通じないし聞き取れない…」そんな経験はありませんか?多くの挑戦者が壮大な目標を掲げて中国語学習の海に漕ぎ出しますが、その実に9割が挫折という名の嵐に飲み込まれてしまうと言われています。しかし、断言します。それはあなたの才能や努力が足りないからではありません。失敗の根本原因は、学習の「戦略」と「順序」を間違えている、ただそれだけなのです。この記事では、言語習得の科学的知見に基づき、初心者が最短3ヶ月で中国語の強固な土台を築き、挫折の連鎖を断ち切るための「完全攻略ロードマップ」を徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたの中国語学習への不安は確信へと変わっているはずです。

なぜ9割が挫折?中国語の独学が「無理ゲー」と言われる5つの本当の理由

成功への道を知るには、まず失敗の原因を深く理解する必要があります。多くの学習者が陥る「落とし穴」は、実はいくつかのパターンに集約されます。あなたが同じ轍を踏まないよう、まずは中国語独学が困難とされる5つの本質的な理由を解き明かしていきましょう。

理由1:言語の根幹「発音」の特殊性と学習初期の壁

中国語学習における最初の、そして最大の関門が「発音」です。特に、音の高さで意味を区別する「四声(しせい)」は、日本語話者にとって未知の領域。例えば、同じ “ma” という音でも、声調が違えば「母 (mā)」「麻 (má)」「馬 (mǎ)」「罵 (mà)」と全く異なる意味になります。この音のルールを軽視し、「とりあえず単語を覚えよう」と先に進むと、後から矯正不可能な「通じない中国語」が体に染み付いてしまいます。この初期段階でのつまずきが、多くの学習者の自信を打ち砕く最大の原因です。

「Wǒ xiǎng chī shuǐjiǎo(水餃子が食べたい)」と言ったつもりが、声調を間違えて「Wǒ xiǎng shuìjiào(眠りたい)」と伝わってしまう。これは単なる笑い話ではなく、発音の重要性を物語る典型的な例なのです。

理由2:「漢字の知識」が逆に足かせになるパラドックス

日本人学習者は、漢字を知っているというアドバンテージがあります。しかし、これが時として学習の妨げになる「諸刃の剣」であることをご存知でしょうか。私たちは漢字を見ると、つい日本語の音読みや訓読みで解釈しようとします。しかし、中国語の漢字の発音は日本語とは全く異なります。例えば「手紙」は、日本語では “tegami” ですが、中国語では「トイレットペーパー」を意味する “shǒuzhǐ” となります。この既存の知識との衝突が脳内で混乱を引き起こし、正しい音と意味の結びつきを阻害してしまうのです。

理由3:インプット過多・アウトプット不足の悪循環

単語帳を眺め、参考書を読み込み、リスニングCDを聞き流す。こうした「インプット」学習に多くの時間を費やしている学習者は少なくありません。知識を蓄えることは重要ですが、言語は「使って初めて身につく」スキルです。学んだ単語やフレーズを実際に口に出して言ってみる、書いてみるといった「アウトプット」の機会が極端に少ないと、知識は脳に定着しません。「聞けばなんとなく分かるけど、自分では一言も話せない」という状態に陥り、成長を実感できずにやがて学習意欲を失ってしまいます。

理由4:モチベーションを維持する「小さな成功体験」の欠如

独学は、自分との戦いです。学習の進捗を褒めてくれる先生も、励まし合う仲間もいない環境では、モチベーションの維持が極めて困難になります。特に、前述の理由で「やっても通じない」「成長が感じられない」という状況が続くと、「自分のやり方は間違っているのではないか」「自分には向いていないのではないか」という疑念が生まれます。「昨日より少し聞き取れた」「今日は正しい声調で言えた」といった小さな成功体験を積み重ねる仕組みがないと、学習継続のエネルギーは枯渇してしまうのです。

理由5:非効率な学習法による「時間対効果」の低さ

やみくもに単語をノートに100回書く、意味も分からずドラマをただ見続ける、文法のルールばかりを細かく勉強する…。これらは一見熱心な学習に見えますが、言語習得のプロセスから見ると非常に効率の悪いアプローチです。投下した時間に対して得られるリターン(上達度)が低いと、「こんなに頑張っているのに、なぜ上達しないんだ」というフラストレーションが溜まります。正しい戦略に基づかない努力は、残念ながら報われにくいのが現実です。

挫折組から脱却!科学が証明する中国語習得の「絶対原則」

失敗の原因が分かれば、あとはその逆を行くだけです。ここでは、言語習得の科学的な研究に基づいた、挫折しようがない「絶対原則」を3つご紹介します。この原則をあなたの学習のコンパスとしてください。

言語習得の自然なプロセス。この流れに沿うことが成功の鍵です。

原則1:「音」から始めるべし – 発音最優先の脳科学的メリット

全ての外国語学習に共通しますが、特に中国語においては「発音ファースト」が鉄則です。脳は、まず「音」のカテゴリーを確立し、そこに後から「文字」や「意味」の情報を紐付けていきます。正しい音の引き出しがなければ、いくら単語(文字)を覚えても、実践でスムーズに取り出すことはできません。最初に発音の基礎を徹底的に固めることで、脳内に正確な中国語の音韻システムが構築されます。この土台があれば、その後の単語や文法の学習効率が飛躍的に向上し、リスニング力もスピーキング力も面白いように伸びていくのです。

原則2:「聞く・真似る」から始めるべし – 赤ちゃんモデルの言語習得法

赤ちゃんがどのように母国語を習得するか思い出してください。彼らは文法書を読んだり、単語カードをめくったりはしません。ひたすら周囲の言葉を「聞き(インプット)」、それを不完全にでも「真似して話す(アウトプット)」ことを繰り返します。この「大量のインプットと即時アウトプット」のサイクルこそ、人間にとって最も自然で効率的な言語習得法です。中国語学習も同じです。まずはネイティブの正しい音をたくさん聞き、それをそっくりそのまま真似て口に出す。この原始的なアプローチが、実は最先端の学習法なのです。

原則3:「螺旋状」に学ぶべし – 4技能(聞く・話す・読む・書く)の統合的学習

「発音→リスニング→スピーキング→リーディング→ライティング」という順番は基本ですが、これは一直線に進むものではありません。正しくは、これらの技能を「螺旋(らせん)状」に行き来しながら、レベルを上げていくイメージです。例えば、発音を学んだら、それをリスニングで確認し、スピーキングで実践する。次に、同じフレーズをリーディングで文字として認識し、最後にライティングで書いてみる。このように一つのテーマを多角的に学ぶことで、知識は深く脳に刻み込まれ、応用力の高い「使える」スキルとして定着します。各技能を分離せず、常に関連付けながら学習を進めることが重要です。

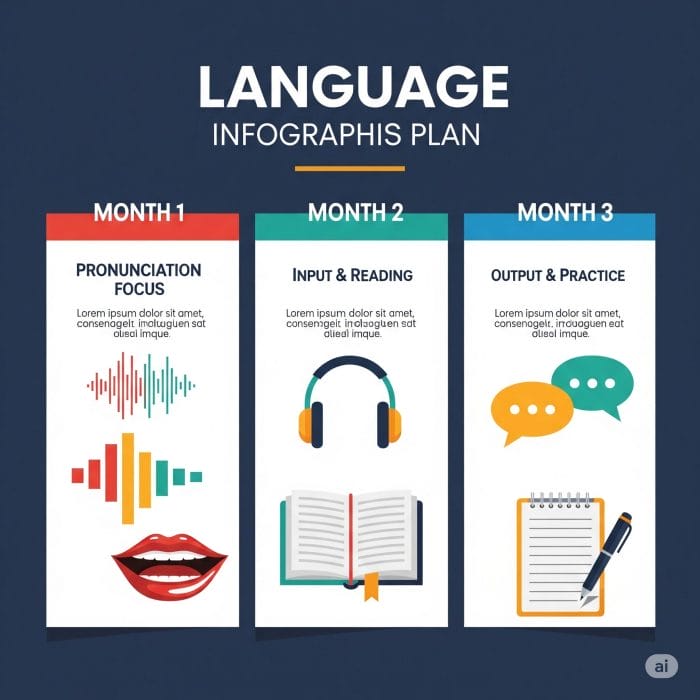

【完全ロードマップ】初心者がゼロから始める中国語独学3ヶ月プラン

原則を理解したところで、いよいよ具体的な行動計画に移ります。この3ヶ月間のロードマップを忠実に実行すれば、あなたは中国語学習の正しい軌道に乗り、挫折とは無縁になるでしょう。

この3ヶ月プランが、あなたを中国語のネクストレベルへと導きます。

【最初の1ヶ月】基礎固めフェーズ:発音とピンインの完全マスター

🎯 1ヶ月目の目標

ピンイン(pīnyīn)と四声のルールを完璧に理解し、基本的な単語を正確な音で発音できる状態になる。

この1ヶ月は、あなたの中国語人生を左右する最も重要な期間です。漢字や文法は一切気にする必要はありません。全てのエネルギーを発音学習に注ぎ込んでください。

-

具体的な学習内容:

- ピンインの習得:中国語の発音記号であるピンイン(母音・子音)の正しい口の形、舌の位置を、図や動画で解説している教材を使って一つ一つマスターします。特に “ü”, “e”, “c”, “q”, “x”, “z”, “zh” など、日本語にない音は重点的に練習します。

- 四声の習得:一声(高く平ら)、二声(上がり調子)、三声(低く抑えてから上がる)、四声(下がり調子)の4つの声調パターンを、ネイティブの音声を聞きながら徹底的に真似します。三声が二つ続く場合の変化(三声の変調)などのルールもここで覚えます。

- 録音と確認:自分の発音を必ずスマートフォンなどで録音し、教材の音声と聞き比べる作業を繰り返します。客観的に自分の音を聞くことで、初めてズレに気づくことができます。

-

学習時間の目安:

毎日 最低30分~1時間。短時間でも良いので、毎日続けることが重要です。

【2ヶ月目】実践インプットフェーズ:「聞く力」と「読む力」の養成

🎯 2ヶ月目の目標

「聞く→話す→読む」のサイクルを習慣化し、簡単な中国語の文章(ピンイン付き)を見て、意味が推測できるようになる。

発音の土台ができたら、いよいよインプットとアウトプットのサイクルを回し始めます。ここで重要なのは、「音」と「文字(ピンイン)」を結びつける作業です。

-

具体的な学習内容:

- 教材の準備:ピンイン、漢字、日本語訳、そして良質なネイティブ音声がセットになった初心者向けテキストを用意します。

- リスニング(精聴):テキストのピンインを目で追いながら、音声を集中して聞きます(5回程度)。ここでは「この単語はこう発音するのか」と、音と文字を一致させることに集中します。

- 音読:今度はテキストのピンインを見ながら、自分の口で音読します(10回程度)。1ヶ月目で練習した発音を意識しながら、できるだけ滑らかに言えるようになるまで繰り返します。

- シャドーイング:学習の総仕上げです。音声の1~2語後を影(シャドー)のように追いかけて、そっくり真似して発音します。最初はテキストを見ながらでOK。慣れてきたらテキストを見ずに挑戦します。これにより、リズムやイントネーションが体に染み込みます。(5回程度)

-

学習時間の目安:

毎日 1時間程度。上記のサイクルを1つの課で実践します。

【3ヶ月目】能動的アウトプットフェーズ:「話す力」と「書く力」の開花

🎯 3ヶ月目の目標

耳と手を使って知識を能動的に定着させ、簡単な自己紹介や短い文章が自力で書けるようになる。

学習の最終段階として、より能動的なアウトプットを取り入れ、知識を盤石なものにします。ここで「書く(ライティング)」という技能を本格的に統合していきます。

-

具体的な学習内容:

- 2ヶ月目の学習継続:これまでのリスニング、音読、シャドーイングのサイクルは継続します。

- 書き取り(簡体字):テキストに出てきた新しい単語やフレーズの簡体字とピンインをセットでノートに書き写します(5回程度)。漢字の形と音をここで完全に結びつけます。

- ディクテーション:短い文章の音声を聞き、それをピンインと漢字で書き起こすトレーニングです。これはリスニング力とライティング力を同時に鍛える非常に効果的な方法です。最初は1文からでOK。聞き取れなかった部分はすぐに答え合わせをし、「なぜ聞き取れなかったのか」を確認します。

- 簡単な作文:学んだ単語や文型を使って、自己紹介や「昨日は~をしました」のような簡単な日記を中国語で書いてみます。完璧でなくても、知識を自分で組み立てて使う経験が重要です。

-

学習時間の目安:

毎日 1時間~1時間半。2ヶ月目の学習にライティング練習を追加します。

独学の効果を最大化する!目的別おすすめ教材&ツール20選

正しいロードマップも、共に歩む優れた道具があってこそ輝きます。ここではあなたの独学を強力にサポートする、目的別の「神ツール」を厳選してご紹介します。(※具体的なアプリ名や書籍名は一例です。ご自身で評価を確認し、最適なものを選んでください。)

優れたツールを組み合わせることで、学習効率は格段にアップします。

【発音強化編】耳と口を鍛える必須アプリ&サイト

最初の1ヶ月で特にお世話になるツール群です。ネイティブの口の動きが見えるものや、自分の発音をAIが評価してくれるものがおすすめです。

- HelloChinese: ゲーム感覚で発音から文法まで学べる人気アプリ。発音認識機能が優秀。

- Pinyin Chart (Webサイト): 全てのピンインの組み合わせと発音が聞けるインタラクティブな一覧表サイト。ブックマーク必須。

- Speechling: ネイティブのお手本音声の後に自分の声を録音し、プロのコーチからフィードバックがもらえるサービス。

- Forvo: あらゆる単語を世界中のネイティブが発音してくれる巨大な発音辞書サイト。

【総合学習編】信頼できる定番テキストブック

学習の核となるテキスト。CDやダウンロード音声が付属し、ピンイン・漢字・日本語訳のレイアウトが分かりやすいものを選びましょう。

- 『本気で学ぶ中国語』シリーズ: 発音から丁寧に解説されており、文法説明も分かりやすいと評判の定番書。

- 『ゼロからスタート中国語』シリーズ: 初学者向けに構成が工夫されており、無理なく始められる一冊。

- HSK標準教程: 中国政府公認のテキストで、資格試験を目指すなら最適。体系的に学べます。

- 『キクタン中国語』シリーズ: リズムに合わせて単語を覚えるコンセプトで、耳からのインプットに強い。

【語彙力アップ編】効率的に覚える単語帳アプリ

スキマ時間を活用して語彙を増やすにはアプリが最適。音声再生機能と、忘却曲線に基づいた復習機能があるものが効率的です。

- Anki / AnkiDroid: 忘却曲線に基づいた最適なタイミングで問題を出してくれる最強の暗記アプリ。自分で単語カードを作成可能。

- Quizlet: カード作成や学習ゲームなど、多様なモードで楽しく単語を覚えられるアプリ。

- Memrise: ネイティブスピーカーによる動画クリップが豊富で、リアルな発音と共に単語を学べる。

【実践会話編】ネイティブと繋がるオンラインサービス

3ヶ月目以降、学習したことを試す場として活用したいサービス。無料で始められるものも多いので、積極的に使いましょう。

- HelloTalk: 日本語を学びたい中国語ネイティブと相互に言語を教え合える、定番の言語交換アプリ。

- Tandem: HelloTalkと似た言語交換アプリ。ビデオ通話機能もあり、より実践的な会話練習が可能。

- italki: 世界中の講師からマンツーマンレッスンを受けられるプラットフォーム。資格を持つプロ講師から安価な家庭教師まで選択肢が豊富。

- Preply: italkiと同様のオンラインレッスンサービス。自分に合った講師を見つけやすい。

【辞書・翻訳編】学習をスムーズにする必携アプリ

分からない単語や表現に出会ったときに、すぐに解決してくれる心強い味方です。

- Pleco: 中国語学習者向けの最強辞書アプリ。例文、音声、手書き入力、OCR機能など全てが揃っている。

- Google翻訳 / DeepL: 文章全体の意味を素早く把握したい時に便利。ただし、翻訳精度は100%ではないため、あくまで参考程度に。

- weblio日中中日辞典: シンプルで使いやすいオンライン辞書。豊富な例文が魅力。

中国語学習のよくある質問(Q&A)

最後に、多くの学習者が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 毎日どれくらい勉強すればいいですか?

A. 理想は毎日1時間ですが、最も重要なのは「継続」です。忙しい日は15分でも構いません。発音練習だけでも、単語を5つ見直すだけでもOKです。「ゼロの日」を作らないことが、習慣化の最大のコツです。

Q2. 繁体字と簡体字、どちらから学ぶべきですか?

A. 結論から言うと、まずは「簡体字」から学ぶことを強く推奨します。簡体字は中国大陸、シンガポール、マレーシアなどで使われる公的な文字であり、ほとんどの教材や学習アプリはこちらを基準にしています。使用人口が圧倒的に多く、触れる機会も多いため、学習効率が良いです。繁体字(台湾、香港、マカオなどで使用)は、簡体字をマスターしてからでも十分に学べます。

Q3. HSK(漢語水平考試)は受けた方がいいですか?

A. 明確な目標設定となり、モチベーション維持に繋がるため、受験をおすすめします。HSKは世界で最も認知されている中国語の検定試験です。自分のレベルを客観的に測ることができますし、「次は〇級に合格する!」という目標があれば学習計画も立てやすくなります。就職や転職で中国語能力を証明する際にも有効です。

Q4. モチベーションが続かない時はどうすればいいですか?

A. 誰にでも訪れる問題です。対策はいくつかあります。

1. 学習仲間を見つける:SNSや言語交換アプリで同じ目標を持つ仲間と繋がる。

2. 目標を細分化する:「1週間でこの課を終える」など、達成可能な短期目標を立てる。

3. 好きなコンテンツに触れる:勉強と意識せず、好きな中国のドラマや音楽、C-POPアイドルの動画などを見る日を作る。

4. なぜ中国語を始めたか思い出す:学習の原点に立ち返り、情熱を再燃させる。

Q5. アニメやドラマを見るだけでも効果はありますか?

A. リスニング力向上やネイティブ表現のインプットに一定の効果はありますが、それ「だけ」では話せるようにはなりません。いわゆる「聞き流し」は、基礎ができていない段階では単なるBGMになってしまいます。本記事で紹介した基礎学習と組み合わせ、中国語字幕で見る、知らない単語を調べる、気に入ったセリフをシャドーイングするなど、能動的な姿勢で視聴することで効果が最大化します。

まとめ:3ヶ月後、中国語の世界はあなたのものになる

中国語の独学は、正しい地図とコンパスさえあれば、誰でも目的地にたどり着ける冒険です。多くの人が挫折する理由は、才能ではなく戦略の欠如にあります。

本記事で徹底解説した「発音ファースト」の原則と、科学的な3ヶ月ロードマップ。これを信じて、今日から一歩を踏み出してください。焦る必要はありません。他人と比べる必要もありません。大切なのは、昨日より半歩でも前に進むことです。

さあ、今日から「正しい努力」を始め、新しい言語の扉を開けましょう。

3ヶ月後、あなたは中国語で簡単なコミュニケーションが取れるようになり、これまでとは全く違う景色を見ているはずです。その時、挫折率9割という言葉は、あなたとは無関係の過去の話になっていることでしょう。