準4級から最難関1級まで、レベル別の壁と突破口を徹底分析。最新合格率データ、HSKとの違い、合格を掴むための学習戦略を網羅。

中国語学習を進める中で、「自分の実力はどのくらいだろう?」「学習の成果を形にしたい」と感じる方は多いのではないでしょうか。そんな時、目標となるのが中国語検定(中検)です。日本国内で広く認知され、日本語話者向けの試験として設計されているため、多くの学習者にとって重要なマイルストーンとなっています。

しかし、同時に「中検は難しい」「合格率が低い級もあるらしい」といった声も聞かれ、受験をためらってしまう方もいるかもしれません。特に、HSK(漢語水平考試)と比較してどちらを受けるべきか、難易度はどう違うのか、といった疑問を持つ学習者は少なくありません。

この記事では、2025年最新の情報を基に、中国語検定(中検)の級別の難易度、合格基準、そして気になる合格率を徹底的に解説します。さらに、中検が「難しい」と言われる具体的な理由や、HSKとの違い、そして各級合格に向けた効果的な学習戦略(ロードマップ)まで、網羅的にご紹介します。この記事を読めば、中検に対する漠然とした不安が解消され、ご自身のレベルに合った目標設定と具体的な学習計画を立てるための一助となるはずです。

この記事でわかること

- 中国語検定(中検)とは?その目的と特徴

- 【級別徹底解説】準4級から1級までの難易度、学習目安、出題内容

- 最新データに基づく級別合格率とその推移

- 中検の合格基準点と注意点

- なぜ中検は難しいと言われるのか?4つの理由を深掘り

- 中検とHSKの違いは?目的別の選び方

- 合格を掴むための学習戦略と級別ロードマップ

- 独学が難しいと感じた時の選択肢(スクール・通信講座)

中国語検定(中検)とは? 日本語話者のための中国語能力測定試験

中国語検定試験(中検)は、一般財団法人 日本中国語検定協会が主催する、日本語を母語とする学習者を主な対象とした中国語能力を測定するための検定試験です。1981年から実施されており、日本国内での中国語学習者にとっては最も歴史があり、広く認知されている試験の一つと言えるでしょう。

その最大の特徴は、単に中国語を聞き取り、読み、書く能力を測るだけでなく、中国語と日本語を相互に運用する能力を重視している点にあります。試験問題には、中国語から日本語への翻訳(読解・リスニング)、日本語から中国語への翻訳(作文)が含まれており、これは中国語ネイティブ向けの試験や、国際的な標準テストであるHSKとは異なる点です。

そのため、中検は、日本人が中国語を使ってコミュニケーションや実務を行う上で必要な総合的な能力を測るのに適した試験と言えます。ビジネスシーンでの活用、通訳や翻訳家を目指す方、あるいは自身の学習成果を客観的に評価したい方など、様々な目的で受験されています。

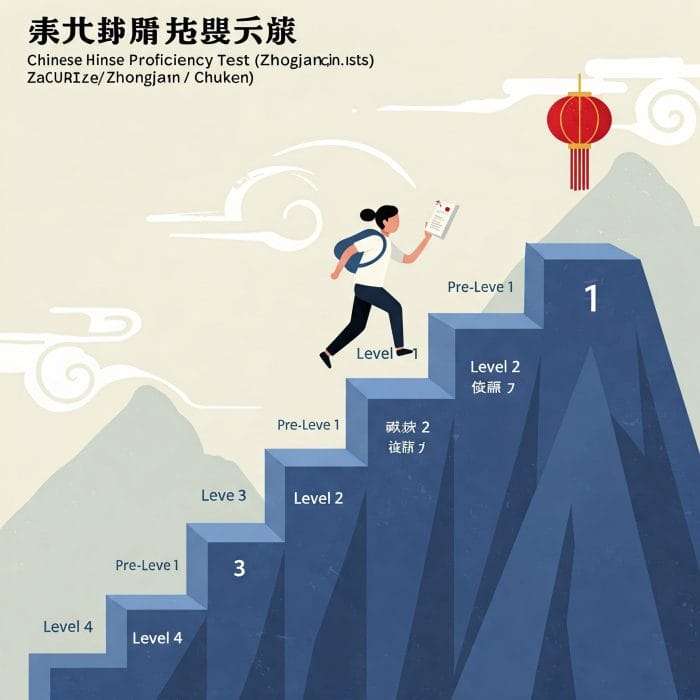

中検のレベル構成:準4級から1級まで

中検は、入門レベルからプロフェッショナルレベルまで、幅広い学習段階に対応できるよう、以下の6つの級が設定されています。

- 準4級

- 4級

- 3級

- 2級

- 準1級

- 1級

数字が小さくなるほど難易度が上がり、準1級、1級は特に高度な能力が求められます。次のセクションから、各級の具体的な難易度について詳しく見ていきましょう。

【級別徹底解説】中国語検定(中検)の難易度とレベル感

中検の各級は、それぞれどの程度の中国語レベルに相当するのでしょうか。ここでは、準4級から1級までのレベルの目安、求められる能力、学習時間、そして具体的な出題内容について詳しく解説します。

一歩ずつステップアップ!中検の級別レベル

準4級:中国語学習の第一歩、基礎固めのレベル

- レベルの目安: 学習開始段階。ピンインや基本的な声調、簡単な挨拶、自己紹介ができるレベル。

- 学習時間目安: 約60~120時間(大学の第二外国語で半年程度)

- 求められる能力: 基本的な単語(約500語)、文法(「是」「不」「嗎」など)、簡単なフレーズの聞き取りと理解。

- 出題内容:

- リスニング:ピンインの聞き取り、簡単な単語やフレーズの聞き取り。

- 筆記:ピンイン表記、声調記号の選択、基本的な単語・文法問題(選択式)。

- 特徴: 全問マークシート方式。リスニング試験は必須ですが、筆記のみの合計点で合否判定。中国語学習の入門として最適。

準4級は、中国語学習を始めたばかりの方が最初に目指すのに適した級です。基本的な発音ルール(ピンイン・声調)と、ごく簡単な挨拶や自己紹介レベルの語彙・文法を理解していれば合格が可能です。学習のモチベーション維持や、基礎知識の定着確認に役立ちます。

4級:基礎文法をマスターし、簡単な読み書きへ

- レベルの目安: 基本的な文法構造を理解し、簡単な文章の読み書き、短い会話ができるレベル。

- 学習時間目安: 約120~200時間(大学の第二外国語で1年程度)

- 求められる能力: 常用単語(約1000語)、基本的な文法事項(動詞述語文、形容詞述語文、疑問詞疑問文、助動詞、簡単な補語など)の理解と運用。

- 出題内容:

- リスニング:やや長めの単文や短い対話文の聞き取り。

- 筆記:文法知識(選択式)、語彙問題、並べ替え、簡単な日文中訳(記述式)。

- 特徴: リスニングと筆記の両方で合格基準点(各60点/100点満点)を満たす必要あり。記述式の翻訳問題が登場。

4級からは、リスニング・筆記それぞれに合格基準点が設けられ、難易度が少し上がります。特に、簡単な日本語を中国語に訳す記述問題が出題されるのがポイントです。基本的な文法知識をしっかりと身につけ、単語量を増やすことが合格への鍵となります。簡単な自己紹介や身の回りのことについて話せるレベルを目指しましょう。

3級:日常会話レベル、応用力の土台作り

- レベルの目安: 簡単な日常会話ができ、基本的な文章の読み書きが可能。自力で応用力を養える段階。

- 学習時間目安: 約200~300時間(大学の第二外国語で2年程度)

- 求められる能力: 常用単語(約2000語)、複文を含む基本的な文法知識(接続詞、使役、受け身、比較、結果補語、様態補語など)の理解と運用。

- 出題内容:

- リスニング:日常的な場面でのやや長めの会話や短い文章の聞き取り。

- 筆記:長文読解(選択式)、文法・語彙問題(選択式)、日文中訳(記述式、複文含む)、並べ替え問題。

- 特徴: 合格基準点がリスニング・筆記ともに65点以上に上昇。4級と比べて語彙・文法項目が大幅に増え、文章も長文化・複雑化する。実用的な中国語能力の基礎固めとなる級。

3級は、多くの学習者にとって最初の壁と感じられることが多い級です。覚えるべき単語や文法項目が格段に増え、特に複文(「~ので、~」「~けれども、~」など)の理解と運用が重要になります。長文読解や日文中訳の難易度も上がり、総合的な中国語力が試されます。このレベルをクリアできれば、簡単な日常会話や旅行でのコミュニケーションに困らない程度の力がついていると言えるでしょう。

2級:実務で使える中国語の基礎完成レベル

- レベルの目安: やや複雑な文章の読み書きができ、日常会話はスムーズに行える。ビジネス等での実務使用の基礎ができた段階。

- 学習時間目安: 約300時間以上(専門的な学習が必要)

- 求められる能力: 常用単語(3000~4000語程度)、複文を含むやや高度な文法・語彙の理解と運用、慣用句・成語の知識。

- 出題内容:

- リスニング:日常~やや専門的な内容の会話やニュース、アナウンスなどの聞き取り。

- 筆記:長文読解(内容理解、要旨把握)、文法・語彙問題(選択・記述)、中文日訳(記述式)、日文中訳(記述式、より複雑な表現)、短文作成(作文)。

- 特徴: 合格基準点がリスニング・筆記ともに70点以上に上昇。記述式の問題が増加し、新たに中国語での作文問題が登場。より実践的な運用能力が問われる。就職・転職で評価されやすいレベル。

2級は、中国語を実用レベルで使いこなせるかどうかの分水嶺となる級です。語彙力はもちろん、より複雑な文構造の理解、そして自ら中国語で文章を組み立てる能力(作文)が求められます。リスニングも、単なる日常会話だけでなく、ニュースやアナウンスなど、少し硬い内容も含まれてきます。合格すれば、ビジネスの場面でもある程度対応できる中国語力の証明となります。

準1級:実務対応可能、通訳・翻訳の入り口レベル

- レベルの目安: 社会生活に必要な中国語を習得し、実務に対応可能。簡単な通訳・翻訳ができるレベル。

- 学習時間目安: 長期的な専門学習が必要(数年単位)

- 求められる能力: 幅広い分野の語彙(時事用語、ビジネス用語、慣用表現、成語など)、高度な読解力・聴解力、表現力、日中・中日翻訳能力。

- 出題内容:

- 一次試験 (リスニング・筆記):

- リスニング:長文の聞き取り(ニュース、インタビュー、討論など)、要点把握、内容に関する質疑応答。

- 筆記:高度な長文読解、語彙・文法問題(ニュアンスの違い、成語など)、中文日訳(記述)、日文中訳(記述)。

- 二次試験 (面接):

- 簡単な日常会話、口頭での中文日訳・日文中訳、テーマに基づいたスピーチ(1~2分)。

- 一次試験 (リスニング・筆記):

- 特徴: 合格基準点が一次(リスニング・筆記各75点)、二次(面接75点)ともに設定。難易度が2級から大幅に上昇。二次試験(面接)が導入され、「話す」能力も評価される。合格者は高いレベルの中国語運用能力を持つと認められる。

準1級からは、難易度が飛躍的に高まります。扱われる語彙や文章のレベルが格段に上がり、社会・文化・時事問題など、幅広い知識も要求されます。一次試験のリスニング・筆記に加え、二次試験として面接が課され、コミュニケーション能力、翻訳能力、スピーチ能力が総合的に評価されます。付け焼き刃の知識では太刀打ちできず、長期間にわたる専門的な学習と訓練が必要不可欠です。

1級:プロレベル、高度な通訳・翻訳能力

- レベルの目安: 高度に洗練された中国語を駆使し、プロの通訳・翻訳者として活躍できるレベル。

- 学習時間目安: 計測不能(長年の研鑽が必要)

- 求められる能力: ネイティブスピーカーレベルの高い読解力・聴解力・表現力、専門的な分野を含む高度な日中・中日の翻訳・通訳能力、中国の社会・文化に対する深い理解。

- 出題内容:

- 一次試験 (リスニング・筆記):

- リスニング:専門的な内容を含む長文(講演、会議、討論など)の聞き取り、正確な内容理解、メモ取り能力。

- 筆記:難解な長文読解(文学作品、評論など)、高度な語彙・文法問題、高レベルな中文日訳・日文中訳(記述)。

- 二次試験 (面接):

- 難易度の高い逐次通訳(日→中、中→日)。

- 一次試験 (リスニング・筆記):

- 特徴: 中検における最高峰。合格基準点も一次(リスニング・筆記各85点)、二次(面接85点)と非常に高い。二次試験は逐次通訳のみとなり、極めて高度な言語運用能力と瞬発力が求められる。合格は非常に難しく、中国語のプロフェッショナルとしての証明となる。

1級は、中検の頂点に位置する最難関レベルです。単なる語学力だけでなく、中国の社会や文化に対する深い理解も不可欠となります。一次試験の内容は準1級よりもさらに高度化し、二次試験の逐次通訳では、専門的な内容であっても即座に正確な訳出を行う能力が求められます。合格者は極めて少なく、中国語能力において最高レベルの実力を持つことを意味します。

中検の合格基準と合格率【2025年最新データ】

各級の難易度を把握したところで、次に気になるのが合格基準と実際の合格率でしょう。ここでは、級ごとの合格基準点と、最新の試験結果に基づいた合格率のデータを見ていきます。

合格基準点:級ごとに異なるハードル

中検の合否は、級ごとに定められた合格基準点に達しているかどうかで判定されます。重要なのは、4級以上ではリスニングと筆記の両方で基準点を満たす必要があるという点です(準1級・1級は二次試験も含む)。

| 級 | 試験区分 | 満点 | 合格基準点 |

|---|---|---|---|

| 準4級 | リスニング | (100点) | 合計 60点以上 (リスニング受験必須) |

| 筆記 | (100点) | ||

| 4級 | リスニング | 100点 | 各60点以上 |

| 筆記 | 100点 | ||

| 3級 | リスニング | 100点 | 各65点以上 |

| 筆記 | 100点 | ||

| 2級 | リスニング | 100点 | 各70点以上 |

| 筆記 | 100点 | ||

| 準1級 | 一次:リスニング | 100点 | 各75点以上 |

| 一次:筆記 | 100点 | ||

| 二次:面接 | (100点満点) | 75点以上 | |

| 1級 | 一次:リスニング | 100点 | 各85点以上 |

| 一次:筆記 | 100点 | ||

| 二次:面接 | (100点満点) | 85点以上 |

※合格基準点は、試験の難易度により調整される場合があります。

準4級は合計点で判定されますが、リスニング試験の受験が必須条件です。4級以上は、例えば筆記で満点を取ってもリスニングが基準点未満なら不合格となります。苦手分野を作らないバランスの取れた学習が求められます。

【最新】級別合格率データ:難易度の実態を探る

次に、直近の試験結果から各級の合格率を見てみましょう。合格率は試験回によって変動しますが、全体的な難易度の傾向をつかむことができます。(※以下は第114回(2025年3月実施)および過去のデータに基づいた参考値です。最新の正確な情報は公式サイトをご確認ください。)

準4級 合格率

第114回(2025年3月): 81.1%

過去6回平均 (第109回~114回): 約71.4%

傾向: 比較的高い合格率で推移しており、入門レベルとして挑戦しやすいことがうかがえます。

4級 合格率

第114回(2025年3月): 68.9%

過去6回平均 (第109回~114回): 約62.5%

傾向: 準4級よりは下がりますが、依然として半数以上が合格しています。基礎固めができていれば十分に合格可能なレベルです。

3級 合格率

第114回(2025年3月): 58.2%

過去6回平均 (第109回~114回): 約48.4%

傾向: 合格率が50%前後まで下がり、難易度が上がることが明確になります。しっかりとした対策が必要となる級です。

2級 合格率

第114回(2025年3月): 46.2%

過去6回平均 (第109回~114回): 約35.8%

傾向: さらに合格率が下がり、30%~40%台で推移することが多いです。作文問題の導入など、要求されるスキルレベルが上がり、合格へのハードルが高くなります。

準1級 合格率

第114回(2025年3月)一次試験: 23.7%

過去6回 一次試験平均 (第109回~114回): 約19.6%

過去6回 二次試験平均 (第109回~113回※): 約95.9%

傾向: 一次試験の合格率が約20%前後と非常に低く、難易度の高さを示しています。ただし、一次を突破すれば、二次試験(面接)の合格率は非常に高いのが特徴です。

※第114回の二次試験は未実施のため、過去5回分のデータ。

1級 合格率

第113回(2024年11月)一次試験: 13.0%

過去6回 一次試験平均 (第99回~113回のうち実施分): 約10.0%

過去6回 二次試験平均 (第99回~113回のうち実施分): 約46.2%

傾向: 最難関であり、一次試験の合格率は約10%程度と極めて低いです。さらに、二次試験(逐次通訳)の合格率も50%を切ることが多く、準1級とは異なり、二次試験も非常に難関であることがわかります。

※1級は年1回(11月)のみ実施のため、過去6回分のデータを使用。

このように、合格率は級が上がるにつれて段階的に低下し、特に2級から準1級、そして1級へと、合格のハードルが大きく上がっていくことがデータからも明らかです。

なぜ中検は「難しい」と言われるのか? 4つの理由を深掘り

「中検は難しい」という声は、特にHSKなど他の中国語試験と比較した場合によく聞かれます。その背景には、中検特有の試験形式や評価基準があります。ここでは、中検が難しいとされる主な4つの理由を掘り下げて解説します。

中検合格に求められる多角的なスキル

1. 中国語の知識だけでなく「日本語への翻訳能力」が求められる

中検が他の多くの中国語試験と一線を画す最大の理由は、日本語と中国語の相互運用能力を重視している点です。特に級が上がるにつれて、

- 中文日訳(中国語→日本語)

- 日文中訳(日本語→中国語)

の比重が高まります。これは、単に中国語の単語や文法を知っているだけでは不十分で、文脈を正確に理解し、自然で適切な日本語(あるいは中国語)に置き換える高度な能力が要求されることを意味します。

例えば、中文日訳では、中国語特有の言い回しや文化的背景を踏まえた上で、不自然にならない日本語に訳す必要があります。逆に日文中訳では、日本語の微妙なニュアンスを汲み取り、それを的確な中国語表現でアウトプットする力が問われます。特に2級以上では記述式の比率が増え、この翻訳能力の差が合否を大きく左右します。

2. リスニング・筆記それぞれに「合格基準点」が設けられている

前述の通り、中検(4級以上)では、リスニングと筆記の試験があり、それぞれに合格基準点が設定されています。総合点で基準を超えていても、どちらか一方でも基準点に満たなければ不合格となります。

多くの日本人学習者にとって、リスニングは苦手分野となりがちです。読解や文法は得意でも、聞き取りが追いつかずにリスニングで点数を落とし、結果的に不合格になってしまうケースは少なくありません。逆に、会話中心の学習でリスニングは得意でも、文法や読解、特に記述式の翻訳問題に対応できず筆記で基準点に届かない、ということもあり得ます。

この「ダブル基準」の存在は、苦手分野を作ることが許されず、総合的な学習が必須であることを示しており、試験全体の難易度を押し上げる一因となっています。

3. HSKと比較して全体的に難易度が高い(特に上級レベル)

中国語の検定試験として中検と比較されることが多いのが、中国政府公認のHSK(漢語水平考試)です。HSKは世界中で実施されており、主に中国語ネイティブではない学習者の中国語運用能力を測ることを目的としています。

一般的に、特に中~上級レベルにおいては、中検の方がHSKよりも難易度が高いと言われています。以下の対応表からもその傾向がうかがえます。

中検 vs HSK 難易度比較(目安)

中検 準4級 ≒ HSK 1級

中検 4級 ≒ HSK 2級

中検 3級 ≒ HSK 3級

中検 2級 ≒ HSK 4級~5級

中検 準1級 ≒ HSK 6級

中検 1級 > HSK 6級

※これはあくまで目安であり、試験の性質が異なるため単純比較は難しい点に注意が必要です。

HSKの最高級である6級は、中検の準1級レベルに相当すると考えられています。中検1級は、そのHSK6級をさらに上回る難易度設定となっており、合格には極めて高度な能力が求められます。

この難易度の違いは、試験の目的に起因します。HSKはコミュニケーションツールとしての中国語運用能力を測る側面が強いのに対し、中検は日本語話者が必要とする翻訳・通訳能力を含む、より精密で高度な言語運用能力を評価するため、必然的に難易度が高くなる傾向があります。

4. 準1級・1級では「面接試験」がある

中検の最上級レベルである準1級と1級では、一次試験(リスニング・筆記)に合格した後、二次試験として面接が課されます。これは、HSKにはない(※HSKKというスピーキング専門の別試験は存在)中検独自の特徴であり、難易度をさらに高める要因です。

準1級の面接では、日常会話、口頭での日中・中日翻訳、そして与えられたテーマに関するスピーキングが評価されます。一方、1級の面接はさらに厳しく、難易度の高い内容の逐次通訳(日→中、中→日)が中心となります。

面接試験は、単に知識があるだけでなく、プレッシャーの中で即座に、かつ正確に中国語(または日本語)を運用する能力が求められます。ペーパーテスト対策だけでは不十分であり、日頃から実際に話す練習、通訳・翻訳のトレーニングを積んでおく必要があります。この実践的なアウトプット能力の要求が、準1級・1級の合格を一層難しくしています。

中検 vs HSK:どちらを選ぶべき?目的別比較

中国語学習者が資格取得を目指す際、中検と並んで候補に挙がるのがHSKです。どちらも中国語能力を証明する重要な試験ですが、それぞれ特徴や目的が異なります。ここでは、両者の違いを明確にし、どちらの試験がご自身の目的に合っているかを判断するための情報を提供します。

| 項目 | 中国語検定(中検) | HSK(漢語水平考試) |

|---|---|---|

| 主な対象者 | 日本語を母語とする学習者 | 中国語を母語としない全ての学習者 |

| 試験実施国 | 主に日本国内 | 世界各国(中国含む) |

| 評価の重点 | 日本語との相互運用能力(翻訳・通訳含む)、文法知識の正確性 | コミュニケーションツールとしての中国語運用能力(聞く・読む・書く) |

| 試験内容 | リスニング、筆記(文法、読解、日文中訳、中文日訳、作文 ※級による)、面接(準1級・1級) | リスニング、読解、作文(※級による、全て中国語での解答) (スピーキングはHSKKとして別途実施) |

| 難易度(上級) | HSKより高い傾向(特に1級) | 中検より易しい傾向(最高級6級≒中検準1級) |

| 活用場面 | 日本国内での就職・転職、翻訳・通訳関連業務、自身の日本語能力を活かした中国語スキルの証明 | 中国への留学、中国(本土・香港・台湾など)での就職・ビジネス、国際的な中国語能力の証明 |

こんなあなたには「中検」がおすすめ!

- 日本国内での就職・転職で中国語スキルをアピールしたい方

- 将来的に翻訳や通訳の仕事に就きたいと考えている方

- 文法知識を正確に理解し、日本語との対比で中国語を深く学びたい方

- 自身の中国語と日本語の総合的な運用能力を測りたい方

こんなあなたには「HSK」がおすすめ!

- 中国の大学への留学を考えている方(多くの大学でHSKスコアが入学基準)

- 中国(本土・香港・台湾など)での就職や駐在を目指している方

- 国際的に通用する中国語コミュニケーション能力を証明したい方

- 中国語をツールとして、聞く・読む・書く能力をバランスよく伸ばしたい方

もちろん、両方の試験を受けることで、それぞれの側面から自身の中国語能力を測り、アピールすることも有効です。ご自身の学習目標や将来のキャリアプランに合わせて、最適な試験を選択しましょう。

合格への道筋:中検合格のための級別学習戦略ロードマップ

中検合格のためには、目標とする級のレベルと試験内容を理解した上で、計画的に学習を進めることが不可欠です。ここでは、級別の学習ポイントと、合格に向けた具体的な戦略・ロードマップのヒントをご紹介します。

計画的な学習で中検合格を目指す

【準4級・4級】基礎固めと学習習慣の確立

- 学習のポイント:

- ピンイン・声調の完全マスター:正確な発音はリスニングの基礎。

- 基本文法(語順、否定、疑問、助動詞など)の徹底理解。

- 基本単語(挨拶、数字、家族、食べ物、動詞、形容詞など)の暗記。

- 簡単な例文の音読とシャドーイングでリスニング力と発話の基礎を作る。

- 4級対策:簡単な日文中訳(記述)の練習を開始。

- ロードマップのヒント:

- [Step 1] 発音教材でピンインと声調を徹底的に練習。

- [Step 2] 入門テキストで基本文法と単語を学習。例文を繰り返し音読する。

- [Step 3] 準4級・4級レベルの単語帳で語彙力を強化。

- [Step 4] 過去問や問題集で形式に慣れる。特に4級は記述対策も行う。

- [Step 5] 短い文章の聞き取り練習(教材付属CD、アプリなど)。

- おすすめ学習法: テキスト学習に加え、語学アプリやYouTubeの入門講座などを活用し、楽しく学習を継続する。

【3級】語彙・文法力アップと長文・複文対策

- 学習のポイント:

- 単語量の大幅増強(目標2000語)。

- 複文(接続詞)、補語(結果・様態など)、使役、受け身などの重要文法のマスター。

- 長文読解力の養成(文の構造を把握する練習)。

- リスニング:やや長めの会話や文章に対応できる集中力と語彙力。

- 日文中訳(記述):複文を含む少し複雑な文章の翻訳練習。

- ロードマップのヒント:

- [Step 1] 3級対応の単語帳・文法書で知識をインプット。

- [Step 2] 長文読解問題集で速読・精読の練習。時間を計るのも効果的。

- [Step 3] 過去問を繰り返し解き、苦手分野を特定・克服。特に記述問題は添削を受けるのが理想。

- [Step 4] 3級レベルのリスニング教材やドラマ・ニュース(字幕付き)で耳を慣らす。ディクテーションも有効。

- [Step 5] 重要文法を使った作文練習(日文中訳)。

- おすすめ学習法: テキストだけでなく、中国語のニュースサイトやSNS、簡単な読み物などに触れ、生きた中国語に慣れ親しむ。

【2級】実践的な運用能力と作文・翻訳力の強化

- 学習のポイント:

- さらなる語彙力増強(目標3000~4000語)、成語・慣用句の習得。

- より複雑な文法事項(難易度の高い補語、介詞フレーズなど)の理解と運用。

- 長文読解:内容の正確な理解に加え、要旨把握能力も必要。

- リスニング:ニュースやアナウンスなど、ややフォーマルな内容への対応力。

- 中文日訳・日文中訳:より自然で的確な翻訳能力。

- 作文:与えられたテーマに対し、正しい文法・語彙で自分の考えを記述する能力。

- ロードマップのヒント:

- [Step 1] 2級対応の教材で高度な語彙・文法を学習。成語辞典なども活用。

- [Step 2] 過去問演習を徹底。時間配分を意識し、弱点分野を重点的に復習。

- [Step 3] 作文対策:模範解答を参考に型を学び、実際に書いて添削を受ける。

- [Step 4] 翻訳(中日・日中)問題集で練習を重ねる。訳語の選択、自然な表現を意識。

- [Step 5] 中国語ニュース、ドキュメンタリーなどでリスニング力と背景知識を養う。

- おすすめ学習法: オンラインレッスンや学習パートナーを見つけ、実際に中国語を使う機会を増やす。作文や翻訳は添削指導を受けるのが効果的。

【準1級・1級】高度な総合力と面接対策

- 学習のポイント:

- 語彙:時事用語、専門用語、書き言葉、文学的な表現など、幅広く高度な語彙力。

- 読解・聴解:難解な文章(評論、講演、文学作品など)の深い内容理解。

- 翻訳(中日・日中):原文のニュアンスを損なわず、自然かつ正確に訳出する高度な技術。

- 表現力:場面に応じた適切な言葉遣い、論理的で説得力のある表現。

- 面接(二次試験):

- 準1級:スムーズな会話力、口頭翻訳能力、スピーチ構成力・表現力。

- 1級:高レベルな逐次通訳能力(正確性、スピード、表現力)。

- 中国の社会・文化・歴史に関する幅広い知識。

- ロードマップのヒント:

- [Step 1] 準1級・1級専用の教材、過去問で出題傾向とレベルを把握。

- [Step 2] 新聞、雑誌、専門書、文学作品など、多様な中国語文献を多読・精読。

- [Step 3] ニュース、講演、討論番組などを視聴し、高度なリスニング力とメモ取り技術を訓練。

- [Step 4] 翻訳・通訳の専門的なトレーニング(教材、講座、練習会など)。

- [Step 5] 面接対策:模擬面接、スピーチ練習、逐次通訳練習を繰り返し行う。フィードバックを受けることが重要。

- [Step 6] 日頃から中国関連のニュースに関心を持ち、知識を蓄積する。

- おすすめ学習法: 独学での合格は非常に困難。専門学校、大学、プロの指導者による指導、通訳・翻訳の訓練プログラムなどを活用する。学習仲間との情報交換や練習も有効。

学習継続のコツ

- 明確な目標設定:いつまでにどの級に合格するか具体的な目標を立てる。

- 学習計画:無理のない範囲で、毎日の学習時間を確保する。

- 多様な学習法:テキストだけでなく、アプリ、動画、音楽、ドラマ、交流会など、楽しみながら学べる方法を取り入れる。

- アウトプット重視:覚えた単語や文法を実際に使ってみる(独り言、日記、SNS、会話レッスンなど)。

- 定期的な復習:忘却曲線に基づき、定期的に復習する仕組みを作る。

- 仲間を見つける:SNSや勉強会で学習仲間を見つけ、モチベーションを維持する。

- 休息も大切:疲れた時は無理せず休息し、長期的な視点で学習を続ける。

独学が難しいと感じたら? スクールや通信講座の活用も検討しよう

中検、特に3級以上の合格を目指す場合、独学だけでは限界を感じることがあるかもしれません。特に、記述問題の添削、リスニングやスピーキング(面接)の実践的なトレーニングは、一人では難しい側面があります。

そんな時は、中国語スクールや通信講座の利用を検討するのも有効な選択肢です。

スクール・通信講座のメリット

- 効率的なカリキュラム:試験合格に向けて最適化されたカリキュラムで無駄なく学べる。

- 質の高い教材:試験傾向を分析して作られた分かりやすい教材が利用できる。

- プロの講師による指導:疑問点をすぐに質問でき、的確なアドバイスがもらえる。

- 添削指導:作文や翻訳問題など、独学では難しい記述問題の添削を受けられる。

- 面接対策:模擬面接など、実践的なスピーキング練習の機会が得られる(特に上位級)。

- 学習ペースの維持:決まった時間に授業があったり、課題があったりすることで、学習習慣を維持しやすい。

- モチベーション維持:講師や他の受講生との交流が刺激になる。

スクール・通信講座のデメリット

- 費用がかかる:独学に比べて受講料が必要になる。

- 時間や場所の制約(通学型スクールの場合):決まった時間に教室に通う必要がある。

- 自分のペースで進めにくい場合がある:カリキュラムに沿って進むため、得意な部分を飛ばしたり、苦手な部分をじっくりやったりするのが難しい場合がある。

選び方のポイント

- 目標級に対応しているか:自分の目指す級の対策講座があるか確認する。

- カリキュラム内容:試験対策に特化しているか、自分の苦手分野をカバーできる内容か。

- 講師の質:経験豊富な講師か、指導方法は自分に合っているか(体験レッスンなどで確認)。

- サポート体制:質問対応、添削、進捗管理などのサポートが充実しているか。

- 受講形式:通学型か、オンラインか、自分のライフスタイルに合った形式を選ぶ。

- 費用と期間:予算内で、目標達成までに必要な期間カバーできるか。

- 口コミ・評判:実際に受講した人のレビューを参考にする。

特に、通信講座は、比較的費用を抑えられ、時間や場所に縛られずに学習できるため、忙しい社会人や学生にも人気があります。最近では、スマートフォンで学習できる講座も増えています。無料体験や資料請求などを利用して、自分に合ったスクールや講座を見つけることが、合格への近道となるでしょう。

まとめ:中検は難しくとも、正しい戦略で合格は掴める!

この記事では、中国語検定(中検)の級別難易度、合格率、HSKとの比較、そして合格に向けた学習戦略について詳しく解説してきました。

この記事のポイント

- 中検は日本語話者向けの試験で、日本語との相互運用能力が重視される。

- 級が上がるごとに難易度は増し、特に3級、2級、準1級、1級は合格率も低く、しっかりとした対策が必要。

- 4級以上はリスニング・筆記の両方で基準点達成が必要(準1級・1級は面接も)。

- 中検が難しい理由は、「翻訳能力」「ダブル基準」「HSKより高い難易度(上級)」「面接(準1級・1級)」にある。

- HSKとは目的や評価基準が異なるため、自分の目標に合わせて選択することが重要。

- 合格には、目標級に合わせた計画的な学習と、バランスの取れたスキルアップが不可欠。

- 独学が難しい場合は、スクールや通信講座の活用も有効な手段。

確かに、中検、特に上位級は決して簡単な試験ではありません。しかし、「難しい」と言われる理由を理解し、自分のレベルと目標に合った正しい学習戦略を立てて努力を継続すれば、必ず合格を掴むことができます。

大切なのは、焦らず、諦めず、一歩一歩着実に学習を進めることです。この記事が、あなたの中国語学習と中検合格への挑戦を後押しする一助となれば幸いです。頑張ってください!